红兴隆北雁现代化农机

红兴隆农垦农业机械化、北大荒雁窝岛集团农业机械化,向全国农机行业的各位领导同仁致敬。

你现在的位置:beplay体育官网app 首页>>农机博客>>红兴隆北雁现代化农机>>北大荒志>>

第三章 机械化作业收藏

| 第三章 | 机械化作业 | |

|

第六节 粮食处理中心 |

||

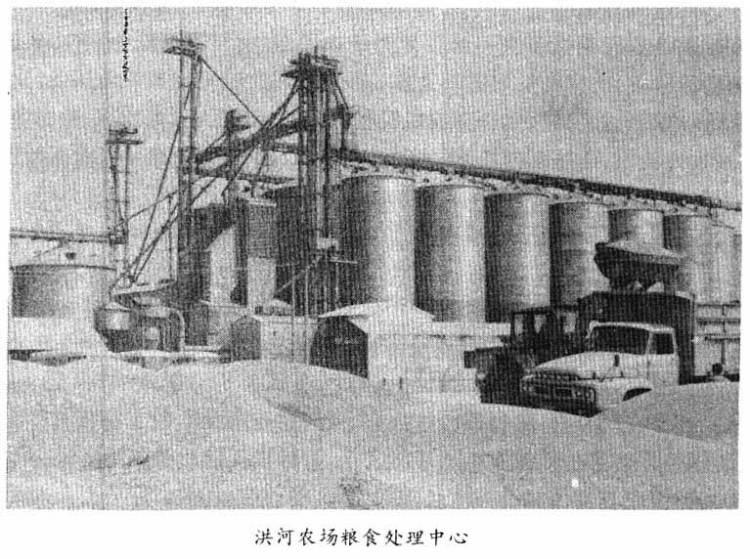

| 长期以来,农场收获的粮食靠自然晾晒,由于得不到及时干燥,造成粮食霉变的严重损失。黑龙江垦区每年因此而损失的粮食约占总产量的2—3%。 粮食处理的机械化,早在50年代中期曾引进苏联烘干机,进行粮食干燥的研究试验。1965年,由农垦部交给友谊农场组织农机科研人员,与各研究所、大专院校合作,进行开发粮食处理的机械化设施项目。先后安装实施的有: 一、同中国科学院粮食研究所和国家一机部起重研究所合作,设计并在农场建成日处理240吨(降水20%)的大型烘干塔一座。这个项目在60年代,从技术指标到生产规模都比较先进。(见附图) 二、同东北农学院农机系合作,在五分场建成一座日处理120吨的中型烘干塔,对粮食管理机械化起到良好作用。 三、同天津无线电厂合作,在八分场场部建成一座无线电高频粮食干燥塔,输出功率为60千瓦,在全国同类产品中为**大,但生产功率稍低。 四、同无锡轻工学院合作,在一、三分场分别建成小型喷泵式粮食干燥机各一架。 以后又在友谊、八五二、八五○等几个大农场的生产队建立日处理30—50吨的烘干塔,扩大试验。 70年代中、后期,垦区又相继引进外国粮食干燥设备,开展粮食干燥的研究。80年代开始研究粮食干燥工厂化流程及设备,进行高温、低温和高低温组合粮食干燥流程试验,并以煤代油作热源。友谊农场五分场建立日处理500—700吨高温粮食干燥工厂。八五三农场六分场四队建立日处理150—200吨低温粮食干燥工厂。八五三农场七分场建立日处理600—800吨高低温组合粮食工厂,并研制成功高温粮食烘干机、低温粮食干燥仓、燃烟煤的系列热源装置、热风恒温控制器等配套设备。 1981年,洪河农场粮食处理中心的机械与储藏设备是从美国“贝利克”(BERICO)公司引进的。它是我国从国外引进的第一座技术先进的大型现代化处理与储藏工厂。整套设备连同运费、基础费、安装费等达360万元。设备占地5000平方米,提升机、烘干塔、金属粮仓、空中输送线及各种流管,纵横交错,构成一个金属建筑群体。收获时,从田间用自卸翻斗车运到粮食处理中心,经过3—5分种的检斤、化验、转帐后,卸往接收坑。坑内粮食通过各种输送手段,送往清粮机清粮,烘干机烘干,然后入仓储存。商品粮可随时运走。每班机务人员只需2名,农忙时配用临时工。如果不算临时工,25人(机务和管理人员各10余名)就能完成处理30万亩农田所产粮食的任务。日处理(24小时)粮食450吨,贮粮2.5万吨。全部作业自动化,当日收回900吨粮食,48小时可处理完毕。实践证明:这套设备性能好,技术先进,操纵方便,保养简便,储粮安全,成本不高,受益快,值得推广。几年来,全国各地参观学习的人络绎不绝,粮食干燥、储藏技术已传至各地。 1984年二道河、鸭绿河农场粮食处理中心,经总局农垦科学院稍加改进后建成投产。八五二、八五三农场也先后建成使用。 在粮食干燥机械化上作出贡献的有总局农垦科学院电子应用中心主任桂体仁,1950年毕业于上海交通大学,同年参军入伍,曾任防空部队雷达军官,1958年转业来北大荒。党的十一届三中全会以后,使他发挥了聪明才智。1979年8月,他与红兴隆管理局科研所科研人员,冲破美国贝利克干燥机公司的技术资料封锁,完成了友谊农场进口干燥机的安装和自己制造的配套机器。1983年洪河农场粮食处理中心急需配制一部粮食自动测温仪,在他带领下,进行了总体设计,圆满地完成了装配任务。这台仪器测温点增加200多个,资金却节约2万多元。他又带领年轻技术人员试制了一台干燥机出粮水分控制器,通过技术鉴定,在连续式干燥机上使用这种控制仪,是国内首创。为此,他曾被评为省劳模和特等劳模。 由总局主持,农垦科学院、红兴隆科研所、迎春机械厂、依兰收获机厂、八五二白桦机械厂、八五三机械厂、兴凯湖农场机械厂等11个单位组成“东方联合体”,专门研制、设计、安装粮食处理中心,三年已建起53座。粮食干燥机械化的推广应用,使垦区粮食干燥开始由晒场作业转向干燥处理工厂化。

|

||

2007-4-10 16:58:56 |

发表于 @ 2008年06月29日 14:58:00 |点击数()